Natürliches Wissen von A – Z

Wir teilen gerne, unser Wissen und unsere Begeisterung

Downloads

Weiterführende Informationen zu unseren Produkten und Leistungen

Leistungsbeschreibungen

Datenblätter

Weitere Dokumente

Unser gesammeltes Wissen

Das Ökon Handbuch für naturnahen Wasserbau

Herausgeber Ökon Vegetationstechnik

Umfang 220 Seiten

über 300 (durchgängig farbige) Fotos, Skizzen und Tabellen

Als Datei erhältlich

Glossar

Wichtige Begriffe und Erklärungen von A – Z

Das Wasser, das oberirdisch in Gerinnen oder unterirdisch als Grundwasser in den Vorfluter fließt. Zum Abfluss zählt auch der → Oberflächenabfluss.

Meist graphische Beschreibung der Abflussmengen über einen festgelegten Zeitraum, z.B. zur Darstellung des Abflusses nach einem Niederschlagsereignisses oder zur Kennzeichnung des → Abflussregimes als Ganglinie für ein Jahr.

Langjährig gemittelter Verlauf der Abflussganglinie im Jahresgang zur Charakterisierung des → Gerinnes und seines → Einzugsgebiets.

Abfluss pro Sekunde von einer Einheitsfläche von einem km² zur Charakterisierung des → Einzugsgebiets.

Absetzen bzw. → Sedimentation, → Auflandung oder → Akkumulation von Schweb-, Lösungs-, oder Bodenfracht, das zuvor an anderer Stelle für den Transport aufbereitet, aufgenommen und danach transportiert wurde. Die für die Ingenieurbiologie vornehmlich wichtigen Schweb- und Bodenfrachten werden geschichtet abgelagert (sedimentiert)

Beim Bau von → Gabionen verwendete hochzugfeste Drahtelemente, die ein Ausbeulen des → Drahtgitterkorbes beim und nach dem Verfüllen Verhindern.

Erosion, die durch Wellenauflauf eines Meeres oder Sees entlang dessen Ufern stattfindet. Dabei entsteht ein charakteristischer Formenschatz wie → Abrasionsplattform, → Kliff oder → Brandungshohlkehle. Das Ufer wird langsam landeinwärts verlegt.

Pflanzdichte (ein Jahr flächige Besiedlung): 20 St.

Ingenieurbiologische Tauglichkeit: Insbesondere Einsatz an Steinschüttungen an Kanälen. Rhizome wachsen an der Oberfläche über Steine.

Besonderheiten: enthält stark riechende (und schmeckende) ätherische Öle, ist dadurch sehr verbissresistent.

Der Begriff wird häufig als Synonym für → Ablagerung, → Auflandung oder → Sedimentation verwendet. Form und Struktur einer Akkumulation sind dabei stark vom transportierenden Medium abhängig.

Im Gegensatz zum → fossilen Kliff ein Abbruchufer, das rezent unter Wellenauflauf versteilt und zurückverlegt wird.

Der Begriff wird in vielen Disziplinen für gebietsfremde Gegenstände verwendet. In der Ingenieurbiologie wird vor allem die Verwendung von gebietsfremden Pflanzenmaterial oftmals kontrovers diskutiert.

In der Ingenieurbiologie häufig verwendete Technik, bei der sich im Schutz einer temporären Pflanzung die eigentliche, standortgerechte Dauergesellschaft entwickeln kann. Ein gutes Beispiel ist z.B. die Pflanzung von → Iris pseudacorus (Sumpfschwertlilie) als temporärer Schutz (→ Wellenbrecher) vor einer sich entwickelnden Pflanzung aus → Phragmites australis (Schilfrohr).

Zur Begrünung steiler, vegetationsloser Flächen. Mischung aus Wasser, Saat, Dünger, bodenverbessernden Stoffen wie z.B. Zellulose oder feinem Mulchmaterial, das direkt auf die zu begrünende Fläche aufgespritzt wird. In Steillagen oftmals einzige Möglichkeit der Festlegung, aber Erfolgsunsicherheit durch Gefahr des Austrocknens.

Tiefster entlang der Tallinie geneigter Bereich eines Tals, der von Hochwassern überschwemmt wird. Je nach Talform und → Abflussregime ist die Aue unterschiedlich breit.

Besonders im Wasserbau und in den Ingenieurwissenschaften verwendetes Synonym für → Akkumulation, → Sedimentation oder → Ablagerung.

Der Begriff wird in vielen Disziplinen für gebietsheimische Gegenstände verwendet. In der Ingenieurbiologie wird vor allem die Verwendung von autochthonem Pflanzenmaterial angestrebt, da es am besten an die Standortverhältnisse am Einbauort angepasst ist.

Oberflächengerinne, das linear ein Einzugsgebiet entwässert. Oft wird die maximale mittlere Wasserführung von 10 – 20 m³/s als Unterscheidung zum → Fluss angegeben. Eine genaue Abgrenzung ist aber nicht definiert. Aufgrund der hierarchischen Gliederung des Entwässerungssystems weisen Bäche in der Regel steilere Längsprofile auf.

Zur Deich- und Vorlandsicherung werden → Lahnungen in das Watt gebaut, zwischen denen sich das Sediment absetzt. Die Hochbereiche werden dabei als Beet bezeichnet, die durch dazwischenliegende → Grüppen entwässert werden.

Mehr oder weniger horizontal geneigter Abschnitt eines Hanges, der sowohl über dem Wasserspiegel (→ emers) als auch darunter liegen kann (→ submers). Flach überstaute, submerse Bermen sind besonders bei der ingenieurbiologischen Sicherung von Abbruchufern an Stillgewässern von großer Bedeutung.

In Kanälen oder in den durch Siele und Schöpfwerke von der natürlichen Entwässerung abgeschnittenen Gerinnen der Marschen gehaltener Wasserstand. Die Wasserhaltung kann z.B. aus Gründen der Schiffbarkeit oder der geregelten Entwässerung erfolgen.

Pflanzen der Gattung → Juncus spec.

Maß für die Vielfältigkeit und den Strukturenreichtum eines Biotops. Grundgedanke dabei ist, dass mit zunehmender Anzahl unterschiedlicher Strukturen auch die Anzahl der ökologischen Nischen zunimmt.

Die Verräumlichung eines Ökosystems. Der Begriff wird synonym zu → Habitat verwendet.

Anfang des 20. Jahrhunderts aus Nordamerika nach Europa eingeschleppter Nager aus der Familie der Wühlmäuse. Der Bisam ernährt sich vorwiegend von Röhrichten und Feldfrüchten und stellt durch seine Grabetätigkeit besonders in den küstennahen Gebieten eine Gefahr für die Uferstabilität und Wasserabführung in kleineren → Gerinnen dar.

Der von Menschen durch Rodung oder Nutzungsänderung ermöglichte Abtrag von Boden durch abfließendes Wasser oder Wind.

Zum Schutz bestehender Ufer vor Abrutschen der Böschung. Die B. besteht aus einem Stützkörper, der die permanent unter Wasser liegenden Bereich der Böschung stabilisiert und vor Erosion durch fließendes Wasser, herein drückendes Grundwasser oder Geschiebeführung schützt. Dieser Stützkörper wird häufig durch eine Steinschüttung ausgebildet. Bewährt haben sich hier auch → Steinwalzen ( Senkfaschinen) oder Steinmatratzen, die ähnlich einer Kolkschürze bei Veränderungen der Gewässersohle sich flexibel anpassen können und einen kontinuierlichen Erosionsschutz bewirken.

Schwach salzhaltiges Wasser (5 – 15 ‰) im tidebeeinflussten Bereich der Flüsse oder in durch Nehrungen vom Meer abgeschlossenen Strandseen. Im Binnenland kann Brackwasser lokal im Bereich von Zechsteinauslaugungen vorkommen.

Ausbildung eines Steilufers durch auflaufende Wellen. Das dabei entstehende → aktive Kliff wird durch Abbruch an der → Brandungshohlkehle rückverlegt. Vor dem Kliff bildet sich die flachgeneigte → Abrasionsplattform

Unterhöhlung des → Aktiven Kliffs im Bereich zwischen Mittel- und Hochwasserlinie, durch die das Kliff instabil wird und abbricht.

Einbauten, die mit unterschiedlichen Zielsetzungen schräg oder senkrecht vom Ufer ausgehend in ein Gewässer hinein gebaut werden. An Flüssen können Buhnen z.B. der Aufhöhung des Niedrigwassers dienen. An der Küste oder an größeren Seen können Buhnen als Vorland- und Uferschutz eingesetzt werden.

Dicht gebundene Walze aus Busch, die in der traditionellen Ingenieurbiologie zur Einfassung von Ufern und zur Sicherung von Abbruchufern verwendet wird. Buschfaschinen, meist in Durchmessern von 15 – 30 cm, bestehen im Gegensatz zur → Weidenfaschine aus nicht ausschlagfähigem Material. Dem preisgünstigen Ausgangsmaterial stehen entscheidende Nachteile entgegen: Buschfaschinen werden in Handarbeit aufwendig hergestellt und sind nur begrenzt lagerfähig. Sie besitzen nur eine äußerst eingeschränkte Filterfunktion und sind nicht begrünbar. In der Praxis werden sie mehr und mehr durch → Kokoswalzen oder → Röhrichtwalzen ersetzt.

Dichte Packung von Busch zwischen zwei Pfostenreihen, die z.B. als Lahnung dem Schutz und der Aufhöhung des Deichvorlandes durch Unterbindung von Wellenschlag und Sedimentation dienen können. Entscheidend für die Funktion einer Buschkiste ist die dichte, lagefeste Packung und ein regelmäßiges Nachpacken von Busch.

Handelsbezeichnung für getopfte Baumschulpflanzen oder Stauden, die den Topf durchwurzelt haben und den Ballen halten. Im Gegensatz zu wurzelverpackter Ware liegt besonders bei Gehölzen der Vorteil in der ganzjährigen Pflanzbarkeit. Container haben ein Ballenvolumen von etwa 1 Liter und größer, kleinere Einheiten werden als → Topf bezeichnet.

Sicherer und preiswerter Schließmechanismus für Gabionen. C–Ringe werden mit Hilfe von → Handzangen oder → Pneumatischen Zangen zum Schließen von Gabionenkörben oder –matratzen verwendet. Sie bestehen aus verzinktem hochfestem Draht und bilden, zu ringförmigen Augen gebogen, sehr stabile und aufbiegefeste Verbindungen zwischen den Gitterstößen einer Gabione.

Ufersicherung unter Verwendung von Steinen an besonders belasteten Ufern. Es wird zwischen offenen und Verbunddeckwerken unterschieden. Zur ersten Gruppe gehören z.B. → offene Steinschüttungen. Die Verbunddeckwerke bilden eine große Gruppe, die von teilverklammerten Steinschüttungen bis hin zu modularen Bauweisen wie → Gabionen oder → Steinmatratzen reicht.

Weitgehend anaerobe Umwandlung des Nitratstickstoffs in gasförmigen Stickstoff.

Deutsche Institut für Normung e.V. mit Sitz in Berlin. Aufgabe der DIN ist es, mit Hilfe von Experten konsensbasierte Normen zu entwickeln. Die DIN ist offiziell als nationale und internationale Normungsorganisation anerkannt und an der Erarbeitung der Europäischen Normen (→ EN) beteiligt.

Beim Bau von → Gabionen verwendete, hochzugfeste Drahtelemente, die ein Ausbeulen des → Draht Gitterkorbes beim und nach dem Verfüllen verhindern.

Begriff aus der Ökologie, der die funktionelle und strukturelle Vielfältigkeit eines Ökosystems bzw. Ökotops umschreibt.

Kastenförmige Konstruktion aus verdrilltem oder punktgeschweißtem, verzinktem Draht zur Aufnahme von Steinen. Drahtschotterkörbe (syn. → Gabione) wirken durch ihr Gewicht; je nach Anwendungsbereich im Erd- und Wasserbau werden sehr unterschiedliche Qualitäten angeboten. In jüngster Zeit werden sie auch zunehmend zur Konstruktion von Lärmschutzwänden oder als gestalterische Elemente verwendet.

Mit einem Drahtgeflecht ummanteltes Steinpaket zur Verwendung im naturnahen Wasserbau. Aufgrund der fehlenden Flexibilität und der aufwändigen Herstellung wird dieses Element der traditionellen Ingenieurbiologie kaum noch verwendet und ist durch → Steinwalzen ersetzt worden.

Abfuhr überschüssigen Bodenwassers in horizontal verlegten Drainagerohren. Die Drainage dient der Bodenverbesserung zur landwirtschaftlichen Nutzung. In Bereichen mit lehmigem und lehmig–tonigem Substrat besteht die Gefahr des Zusetzens der Draidnagerohre mit Sediment.

Ingenieurbiologische Anpflanzungen werden entweder mit flächig vorkultivierten Vegetationsträgern wie → Röhrichtmatten oder mit Einzelpflanzen durchgeführt. Der Vorteil von Einzelpflanzen liegt in leichter Handhabung auf der Baustelle und der Möglichkeit einer individuellen Anordnung im Gelände. Nachteilig wirken die Gefahr des Abspülens bis zum Anwurzeln oder des Austrocknens durch das ballenbedingte kleine Wurzelvolumen.

»aufgetaucht«. Für die Ingenieurbiologie ist das Begriffspaar emers /→ submers von Bedeutung, da es sowohl die Lagebezeichnung von ingenieurbiologischen Sicherungsbauwerken als auch die Verwendung von Pflanzen zur Ufersicherung bezeichnet.

Europäische Norm. Nationale Normungsorganisation wie das → DIN bringen in die europäische Normungskommission Vorschläge ein, über die in den einzelnen Mitgliedsstaaten beraten wird. Der Beschluss über eine europäische Norm wird von den Nationalen Normungsorganisationen auf europäischer Ebene gefasst und ersetzt danach die jeweilige nationale Norm.

Abführung überschüssigen Wassers aus einem Einzugsgebiet oder eines Teils davon entweder durch kulturtechnische Maßnahmen (→ Drainage), → Oberflächenabfluss, oder durch natürlichen Zustrom des → Grundwassers in den → Vorfluter.

Anzuchtsystem, das auf die Verwendung von handelsüblichen Kultursubstraten weitestgehend verzichtet. Als Ersatzmedium wird beim erdfreien Anzuchtsystem meist Kokosfaser verwendet. Die Hauptvorteile liegen im geringen Gewicht der → Topfballen, dem guten Bodenanschluss nach der Pflanzung und in der hohen → Erfolgssicherheit gegen Ab- oder Ausspülen frischer Anpflanzungen.

Maß für die Notwendigkeit von Nacharbeiten Ingenieurbiologischer Sicherungsarbeiten. Neben der richtig gewählten Sicherungstechnik ist vor allem die Spezifizierung der erforderlichen Produkt- und Pflanzenqualität ein Schlüssel zu hoher Erfolgssicherheit in der modernen → System–Ingenieurbiologie.

Geomorphologischer Begriff, der die Gesamtheit der abtragenden Prozesse umfasst. Vielfach wird der Begriff allein auf linear–fluvialen Abtrag begrenzt und dem flächenhaften Abtrag gegenübergestellt. Unberücksichtigt bleiben die in Mitteleuropa untergeordneten Abträge durch Wind (Deflation) bzw. Gletscher (Abrasion). Abzugrenzen ist die Erosion als natürlicher Prozess zur → Bodenerosion.

Allgemeiner Begriff für eine Vielzahl von Produkten, die im Erosionsschutz zum Einsatz kommen können. Je nach Einsatzbereich und Spezifikation der jeweiligen Ausschreibung können Gewebe (organisch oder aus Kunstfaser) Wirrvliese (Kunstfaser), dreidimensionale Matten (organisch, aus Kunstfaser, oder Mischung aus beidem) oder doppelte Gewebe mit Faserkern (Matten aus organischer Faser) zum Einsatz kommen.

European Soil And Water Engineering Group. Im Jahre 2006 gegründete Gemeinschaft der führenden europäischen Firmen der System–Ingenieurbiologie. Ziel der ESWEG ist es, durch Kompetenz- und Erfahrungsaustausch die Akzeptanz und die Umsetzung ingenieurbiologischer Bauweisen zu entwickeln und in den angeschlossenen Ländern verfügbar zu machen. Weiterhin soll die Entwicklung neuer Produkte und Verfahren im Bereich der Ingenieurbiologie gemeinsam vorangetrieben werden. Nähere Informationen im Internet unter www.ESWEG.eu.

Europäische Richtlinie, die im Dezember 2000 mit dem Ziel eines europaweit abgestimmten und integrierten Wasserschutzes in Kraft getreten ist. Die Richtlinie schafft einen Ordnungsrahmen für den Schutz der Binnenoberflächengewässer, der Übergangsgewässer, der Küstengewässer und des Grundwassers. Wesentliche Grundsätze der WRRL sind in das Deutsche Wasserhaushaltsgesetz bzw. in die Landeswassergesetze der Bundesländer übernommen und damit in nationales Recht umgewandelt worden

→ Buschfaschine

Im Gegensatz zum → Lockergestein Gestein, das durch Diagenese oder Morphogenese in geologischen Zeiträumen verfestigt wurde und den aufbereitenden und abtragenden Kräften des Frostes und des Wassers erheblichen Widerstand entgegensetzt.

→ Kokosmatte, die entweder als temporärer biogener Filter im Rahmen ingenieurbiologischer Sicherungsbauwerke zum Einsatz kommt oder für die Vorkultivierung von → Röhrichtmatten verwendet wird. Es gibt verschiedene Abmessungen. Am häufigsten werden Filtermatten mit den Maßen 1x 5 m verwendet.

Geotextil zur dauerhaften Trennung zweier Medien, das für den Erd- und Wasserbau von großer Bedeutung ist. Filtervliese können z.B. als Kokos – Filtermatten temporär eingesetzt werden oder z.B. als thermisch verfestigte PP–Vliese eine dauerhafte Trennung bewirken. Wichtig ist, dass Filtervliese den Bodenwasserstrom nicht behindern und ungehindert durchwurzelbar sind. Die Praxis zeigt, dass Kunstfaservliese mit der Zeit zu Sperren für den Bodenwasserstrom werden können, das sie im Bodenwasser suspendierte Teilchen filtern und am Vlies anreichern. Die ungehinderte Passierbarkeit verschiedener Kunstfaservliese für Pflanzenwurzeln ist umstritten. Die gleiche Funktion wie Filtervliese erfüllen kornabgestufte Mineralkornfilter. Diese sind aber aufwändig in der Herstellung, kostenintensiv und besonders im Wasserbau an vielen Stellen einfach nicht realisierbar.

Technisches Bauwerk, um Fischen das Überwinden von sonst unpassierbaren Querhindernissen wie Staustufen oder Wehren zu ermöglichen. Man unterscheidet technische Fischpässe und solche, die als Sohlgleiten oder –rampen natürlichen Steilabschnitten der Fließgewässer nachempfunden sind. Wichtig ist die Ausbildung einer Leitströmung, um den Fischen das Finden der Treppen von der Unterwasserseite zu ermöglichen.

Technisches Bauwerk, um Fischen das Überwinden von sonst unpassierbaren Querhindernissen wie Staustufen oder Wehren zu ermöglichen. Man unterscheidet technische Fischpässe und solche, die als Sohlgleiten oder –rampen natürlichen Steilabschnitten der Fließgewässer nachempfunden sind. Wichtig ist die Ausbildung einer Leitströmung, um den Fischen das Finden der Treppen von der Unterwasserseite zu ermöglichen.

Blütezeit: Juli/August

Wuchstiefe: –10cm bis + 30 cm

Ausbreitung: generativ und vegetativ, mittlere Geschwindigkeit

Pflanzdichte (ein Jahr flächige Besiedlung): 12 St.

Ingenieurbiologische Tauglichkeit: eingeschränkt

Besonderheiten: auffallende Blüte, wird nicht verbissen.

Blütezeit: Juni/Juli

Wuchstiefe: Wasserlinie bis + 50cm

Ausbreitung: überwiegend generativ, Rhizomentwicklung ca. 10 cm jährlich

Ingenieurbiologische Tauglichkeit: für Fließgewässer oberhalb der Mittelwasserlinie

Besonderheiten: toleriert Sedimentation, auch in der Natur gut über Saat vermehrbar

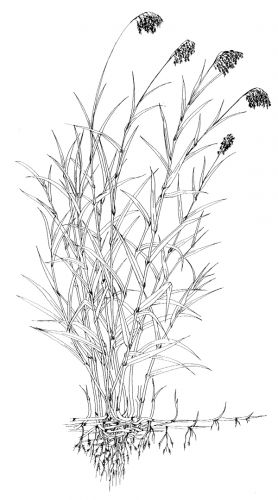

Blütezeit: August/September

Wuchstiefe: – 15 bis + 100 cm

Wurzeln: Viele Hauptwurzeln mit kurzen Haarwurzeln, bis 100 cm Tiefe

Ausbreitung: sehr intensive Rhizomentwicklung (bis 80 cm jährlich nach allen Seiten)

Pflanzdichte (ein Jahr flächige Besiedlung): 8 St.

Ingenieurbiologische Tauglichkeit: sehr gut, allerdings häufig Schwierigkeiten beim ersten Anwuchs

Besonderheiten: mehrere Meter lange Legehalme, Hauptart für die Wasserreinigung, lichtbedürftig

Flora und Fauna